2018年,新加坡作家协会获得新加坡华族文化中心颁发的新加坡华族文化贡献奖。当时,作为会长的我曾指出,文学团体不像表演艺术团体那样,能够在看得见、听得到的舞台上赢得掌声和认同。作协能获贡献奖,在新加坡具有特殊意义。

总理兼财政部长黄循财发表新财年财政预算案声明时宣布,将于9月向18岁以上的国人发放100元文化通行证,鼓励更多人参与本地艺术与文化活动。这无疑为表演艺术、视觉艺术和展览等文化领域注入强心剂,普遍受到文化艺术界欢迎。然而,文艺出版与文学创作由于缺乏听得见掌声的“舞台”,似乎并不会直接从中受益。据了解,书店业者和出版社也对文化通行证无法用于购书感到失望。

文学的传播主要依赖创作、出版、阅读以及思想的沉淀与传承。阅读文化是静态的,也是个人化的体验,但影响却深远,直接塑造个人的文化素养与心灵素质。然而,阅读文化的影响力无法以购票观赏的方式衡量。因此,若文化政策仅偏重“看得见、听得见”的艺术形式,而忽略阅读在积累文化软实力方面的基础作用,新加坡的文化生态将难以真正完整。

政府发放的邻里购物券旨在帮助国人支付日常生活所需,但无法用于设在购物中心或商业区的书店;ActiveSG让国人可免费使用体育与健身设施,以鼓励人民强身健体;文化通行证则适用于表演艺术、展览和工作坊等,鼓励人们参与文化艺术活动。如果政府在未来能够发放“购书券”,将可鼓励国人购书阅读,并扶持书店和出版业。“购书券”或许不是万灵丹,但它针对书籍或文创产品,必能在推广阅读文化方面发挥一些作用。

书店与出版业应受保护

很多国家推行各类鼓励购书和阅读的政策,以提升全民阅读风气和文化素养,确保出版和书店行业的稳定发展。相比之下,新加坡的阅读风气相对低迷,文学出版和书店经营面临诸多挑战,尤其是小型出版社和书商,近年来更遭遇冲击,例如教育部推行的“新泛读”项目,也影响本地出版社和书商在校园推广“非泛读”出版物。

在经济、科技与人工智能(AI)迅速发展的时代,我们应思考:如何不让出版业和文学创作继续成为文化经济中的“隐形一环”?如何确保出版业、书店、作家和读者在文化经济的发展中,获得相应支持?如何在长期经济规划中,特别关注甚至保护涵盖出版和书店在内的文化企业?如何鼓励国人、政府机构和私人企业购书?如何推动学校管理层欢迎书商和出版业者,而非将阅读与书籍推广视为单纯的商业行为?

在成本高涨的情况下,书商和出版社必须在政府招标制度下尽量压低书价,使得出版业更难以维持可持续的经营模式。多年来,实体书店数量逐渐减少,部分书店因租金昂贵、销售额下滑而被迫关闭。出版业同样遭受冲击,特别是华文书籍出版社正面临萎缩与静态化的局面,目前仍在活跃运营的已寥寥无几。

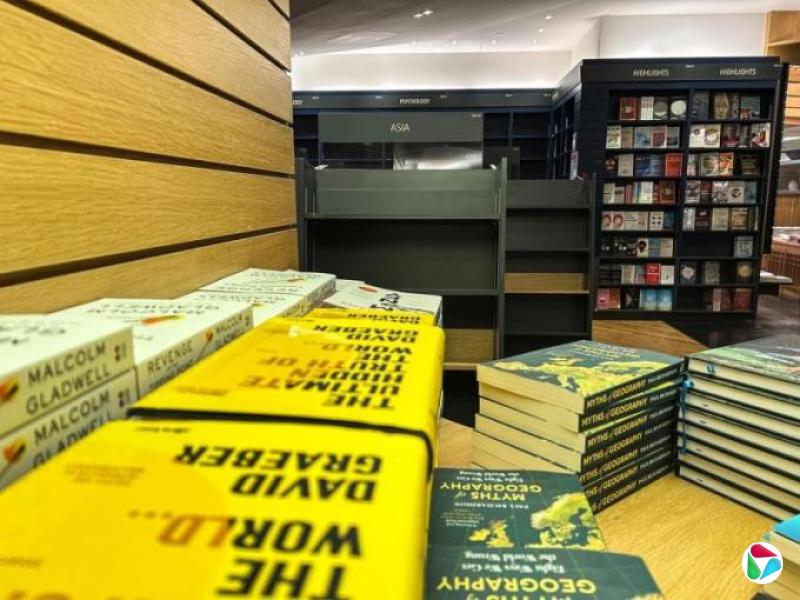

在文化通行证宣布的同一天,义安城纪伊国屋书店也传出搬空一些书架、缩减空间、让位给咖啡座的消息,似乎说明书店业的生存危机。

回望2017年,我曾在政府公布财政预算案后发表《未来经济与萤火虫元素》一文,呼吁政府在新加坡的未来经济发展中注入“萤火虫元素”——即社会关怀、人文素养、文化关注、文学修养、艺术情操与童心梦想。这些元素或许不像科技创新、人工智能或金融服务那样,能直接转换为经济增长率,却是国家软实力、社会凝聚力和文化自信的催化剂。

在新加坡的经济框架中,书店和出版业通常被视为一般中小企业,既没有明确的文化产业类别,也未能在政策制定和资源分配上获得特殊优惠。例如,业界期待已久的书店租金补助、出版业税务优惠、书籍免消费税、文化产业薪资补贴或购书抵税等政策,至今未见政府提出讨论。

在冠病防疫期间,政府为全国企业提供量身定制的援助措施,并针对个别行业提供防疫配套;然而,一般出版社和书店并未被列为重点扶持的对象。疫情期间推出的文化艺术振兴配套,也仅属于体育、文化与艺术部门管理的短期补助,文学出版和书店产业未能享受长期政策支持。这使得文化产业在政府的宏观经济发展策略中,难以如其他较受关注的行业一样,长期获得资源与多方扶持。

为了避免新加坡的出版社、书店陆续消失,希望政府在未来的政策制定中,充分考虑文化产业的独特价值,为书店、出版社及文学创作者提供必要的支持与政策优惠,甚至设立跨部门的文化产业推动部门,由文化艺术部门与经济发展部门共同统筹,发展目前由多个部门分管的文化艺术、创意产业、媒体业、内容创作及阅读文化等行业。

未来的财政预算案,政府可思考如何扶持“濒临绝种”的文化行业,尤其是母语文化与传统行业。这些行业虽然部分属于商业机构,但它们的贡献远超商业价值,它们是在为国家的软实力与文明建设服务,政府不应只是管理他们,而是应反过来,为他们服务。

(作者是出版人、新加坡作家协会荣誉会长)